현대重 등 국내 조선社 '빅3'… 기자재 부품 국산화율 20%

중국·브라질 '自國 건조' 강화, 국산화율 끌어올리지 못하면 10년 내 추월 당할 가능성

"수주 규모에만 매달리지 말고 협력社와 기자재 개발 나서야"

요즘 현대중공업 울산조선소와 거제의 삼성중공업·대우조선해양 조선소를 가보면 작업 헬멧을 쓴 파란 눈의 서양인 엔지니어들을 쉽게 볼 수 있다. 이들은 미국 휴스턴에 본사를 둔 엔오브이(NOV·National Oilwell Varco)의 엔지니어들. NOV는 최대 수심 1만2000 피트(약 3600m)의 심해에서 4만 피트(1만2000m)까지 시추를 가능하게 하는 드릴링 기기를 생산해서 드릴십(심해 석유 시추선) 등에 설치하는 회사다. 1기에 1억달러(1100억원)가 넘을 정도로 드릴십에서 가장 비싼 장비를 다룬다. 작년 매출 122억 달러(13조원)에 영업이익 25억 달러(2조7000억원)를 거뒀다. 영업이익률이 21%다.한국 조선이 드릴십·FPSO(부유식 원유생산저장하역 설비) 같은 해양 플랜트 시장에서 올들어 20조원(180억5000만달러)을 수주하는 등 시장을 싹쓸이 중이지만 말 못할 고민이 하나 있다. 핵심 장비인 드릴링 시스템처럼 외국산 장비 의존도가 너무 높은 것이다.

드릴링 시스템 분야만 보더라도 NOV는 노르웨이의 아커MH사와 이 분야를 독식한다. 드릴십이나 FPSO에는 두 회사 중 한 곳의 제품이 꼭 들어가 있다.

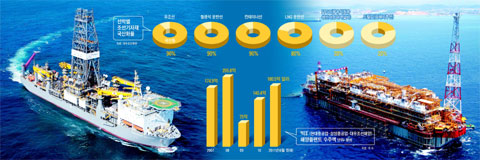

◆드릴십 기자재 국산화율은 20%

올 들어 23일까지 현대중공업·삼성중공업·대우조선해양 등 한국 조선 '빅3'가 6개월 동안 거둔 해양 플랜트 수주액은 180억5000만달러(20조원). 전세계 해양 플랜트 수주 시장의 80%를 싹쓸이했으며, 작년 1년치 해양 플랜트 수주 규모(140억4000만달러·15조원)를 이미 넘어섰다. 일반 상선과의 관계도 역전됐다. 해양 플랜트 수주가 일반 상선 규모보다 커졌다. 삼성중공업의 경우 올 들어 올린 수주액 105억달러에서 해양 플랜트가 69%(72억달러)를 차지했다. 현대중공업도 해양 플랜트 비중이 64%였으며, 대우조선해양(47%)은 절반에 육박한다.

일반 상선 분야에서 한국 조선이 자랑하던 설계 능력도 해양 플랜트 시장에선 통하지 않는다. 해양 플랜트 설계는 미국의 F&G, 일본의 모덱(MODEC), 노르웨이의 아커 크배너, 이탈리아의 사이펨 등이 주도하고 있다. 업계에선 외국 업체에 지불하는 핵심 기자재와 설계 비용을 감안하면 1조원짜리 FPSO 한 기를 수주할 경우 5000억원 이상이 해외 업체 몫으로 돌아가는 것으로 본다.

◆기자재 국산화 못하면 중국·브라질의 도전 받을 것

해양 플랜트 국산화율이 낮은 이유로 높은 진입 장벽이 꼽힌다. 수백년 전통을 이어온 엑슨모빌·쉘 등 오일 메이저들은 예전부터 밀접한 관계를 맺고 있는 북유럽·미국 업체의 기자재를 선호한다. '빅3' 조선소 중 한 곳에 근무하는 한 임원은 "해양 플랜트를 발주하는 오일 메이저들은 발주 단계부터 '드릴링 기기는 북유럽 A회사로, 설계는 텍사스의 B회사'식으로 지정하기 때문에 우리 기자재를 쓰고 싶어도 못 하는 상황"이라고 말했다.

중국과 같은 신흥 조선 강국은 일반 선박에 이어 해양 플랜트에서도 자국에서 발주하는 석유시추 설비에 자국산 기자재 사용을 의무화하고 있다. 브라질도 최근 중국처럼 '자국건조주의' 원칙을 내세우며 해양 플랜트 프로젝트 수행 시 '브라질 자국민 90% 고용·브라질산 기자재 60% 사용' 의무화를 내걸고 있다.

납품 실적을 자국에서 쌓은 중국·브라질 기자재 업체는 이를 발판으로 세계 시장에 진출할 기회를 잡을 수 있다.

이에 반해 우리 해양 플랜트 기자재 업체들은 납품 기회조차 못 잡는 경우가 많다. 경남 통영의 한 기자재 업체 관계자는 "우리 정부가 석유 시추 시설을 발주하는 경우가 드물기 때문에 해양 플랜트 분야 기술을 축적할 기회를 잡기가 하늘의 별 따기"라고 말했다.

업계에선 해양 플랜트 국산화율을 끌어올리기 위해선 현대중공업·삼성중공업·대우조선해양 등 대형 조선사의 역할이 가장 중요하다고 말한다. 대형 조선사들은 설계 분야부터 차곡차곡 국산화율을 올리고 있다고 말한다. 현대중공업 관계자는 "드릴십·FPSO의 기본 설계는 해외 회사가 아직도 하는 경우가 많지만 실제 생산에 필요한 상세 설계는 우리 것으로 한다"고 말했다.

홍익대 조규남 조선해양공학과 교수는 "해양 플랜트 수주액의 절반 이상이 해외로 유출되고 있는 실정에서 기자재 국산화율을 끌어올리지 못하면 '자국건조주의'를 강화하는 중국, 브라질 등에 10년 내 추월당할 가능성이 있다"며 "대형 조선사들은 당장의 수주 규모에만 매달리지 말고 협력업체와 핵심 기자재 개발에 나서야 한다"고 말했다.